『ドイツのバプテスト教会とカール・バルトにおける〈教会と国家〉

理解の比較研究-ナチス権力掌握の年(1933年)を中心に-』

(西南学院大学大学院神学研究科 博士課程前期 修士論文、2016年度)

*副査・金丸英子教授の査読講評付き

©OGAWA Ayako, 2018

〔副査・金丸英子教授による査読講評〕

1. 執筆の動機と目的について

執筆者の本学入学までの経験とその後の学びを通じて得られた執筆動機は自らの立場の補強・正当化をその目的としておらず、また特定の教会政治力学に沿うことを目的としてもいないように見受けられる。その意味で、学術論文執筆の動機として正当である。それは「結論―まとめと展望―」(94頁以下)にも見られるように、最後まで貫かれ、「学ぶことで自らが問われ、新たにされる」という研究本来の姿勢を保ったという点では、近年提出された修士論文の中でも出色のものと判断される。「バプテストの信仰に反する国家の中で、なぜバプテストはナチズムに迎合し、批判することができなかったのか」(13頁)との問いも、筋の通った妥当なものである。

2. 研究方法について

主要文献としては、シュトリュービント(ドイツバプテスト関係)とバルトを用いている。バプテスト研究の立場から欲を言えば、「教会と国家」に関するバプテストの基本的立場を論じた文献を使うことができたなら、より内容的な深まりが出たであろう。少なくとも、古い文献だが、トマス・ヘルウィスの The Mystery of Iniquity はあたる価値があった。そうすれば、当時のドイツバプテストが理解していた「バプテストの教会と国家」理解が、バプテストが伝統的に立ってきたそれとは必ずしも同じでないことが浮き彫りにされたであろう。加えて、ドイツバプテストの「バプテスト理解」がどのように形成されたかという、本論文のもう一つの大切な問いを突くことにもなったと思うので、方法論的にはやや不足していると言わざるをえない。

3. 内容について

本査読者は、バプテストに関する論述部分を中心に述べたい。まず、「1 ドイツのバプテスト教会の歴史」は、ドイツバプテストの創始者とも言われるオンケンについて述べている。そのオンケンは北部バプテストの神学教師セアーズからバプテスマを受け、その後、アメリカのバプテスト団体とイギリスのバプテスト教会の両者からサポートを受けた。そのため、ドイツバプテストの形成にオンケン由来の影響が影を落としているとしたら、それは、シュトリュービントも指摘するように(15頁)、オンケンも関係していた「大陸における新敬虔主義」(同)からの影響であろうと推測される。オンケンはいつ頃、どのようにして新敬虔主義と出会い、どのような影響を受けたのか。それがバプテストとしてのオンケンにどのような神学的影響を及ぼしたのか。本論文にはその点に関する研究が不在で、新敬虔主義についても第二次資料に圧倒的に依拠している。このため、論文では最後まで、当時のドイツバプテストの特徴として、「政治的無関心」(同)、「聖書箇所の形式主義的適用」(32頁)、「(折衷主義的な)聖書主義」(33頁)、「新ルター的二王国論の受容」(34頁)などの表現の繰り返しに留まっている。論文に独立した章か節を設け、新敬虔主義を扱うことが必要ではなかったか。

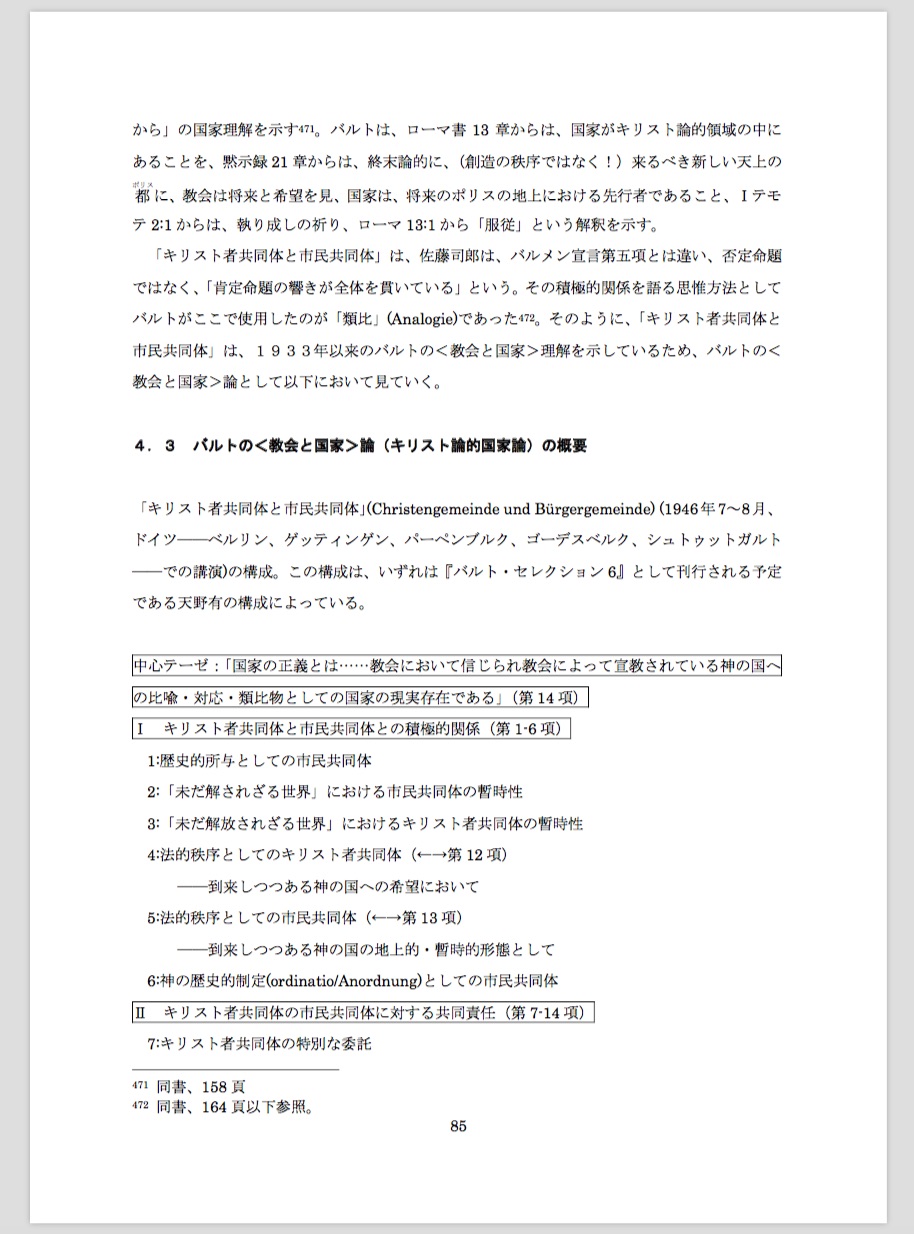

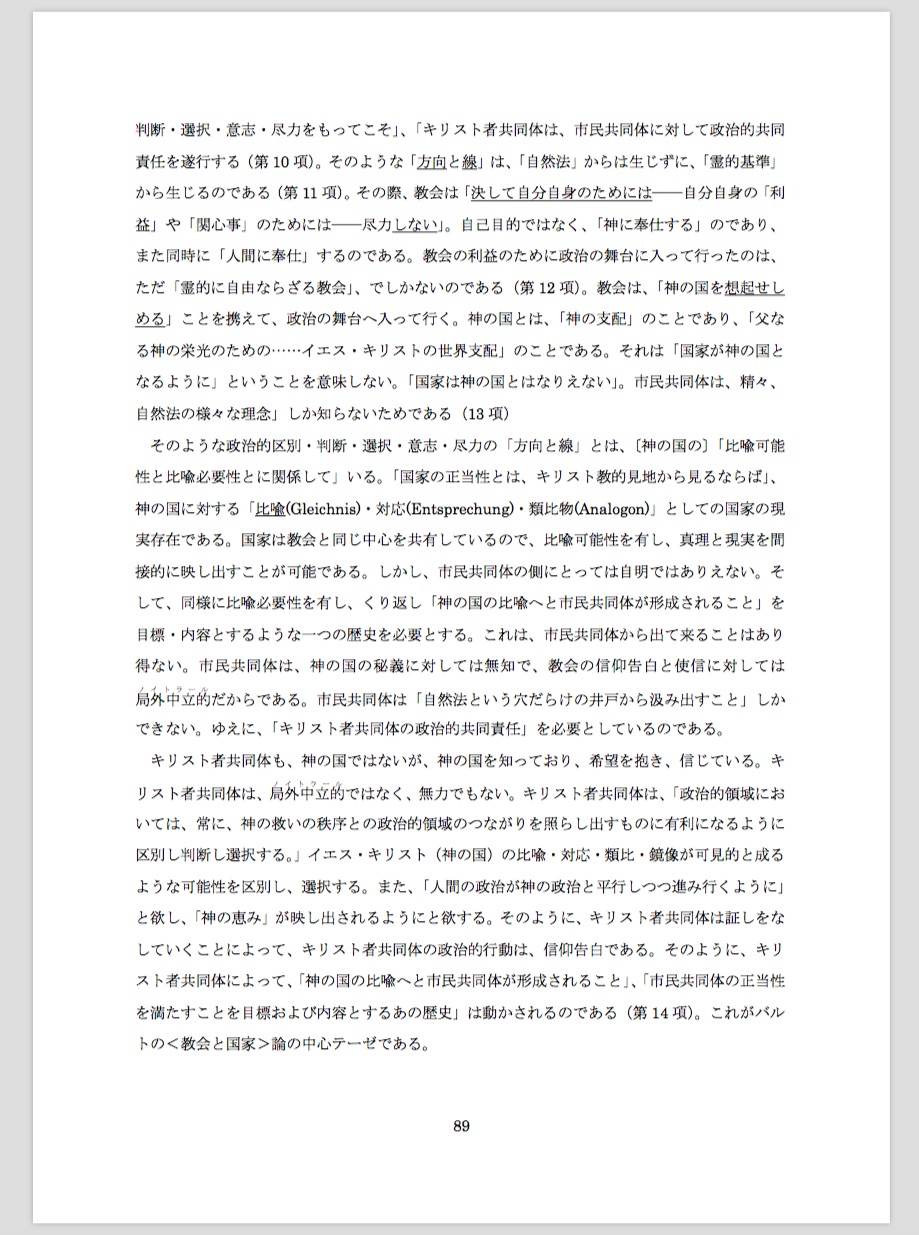

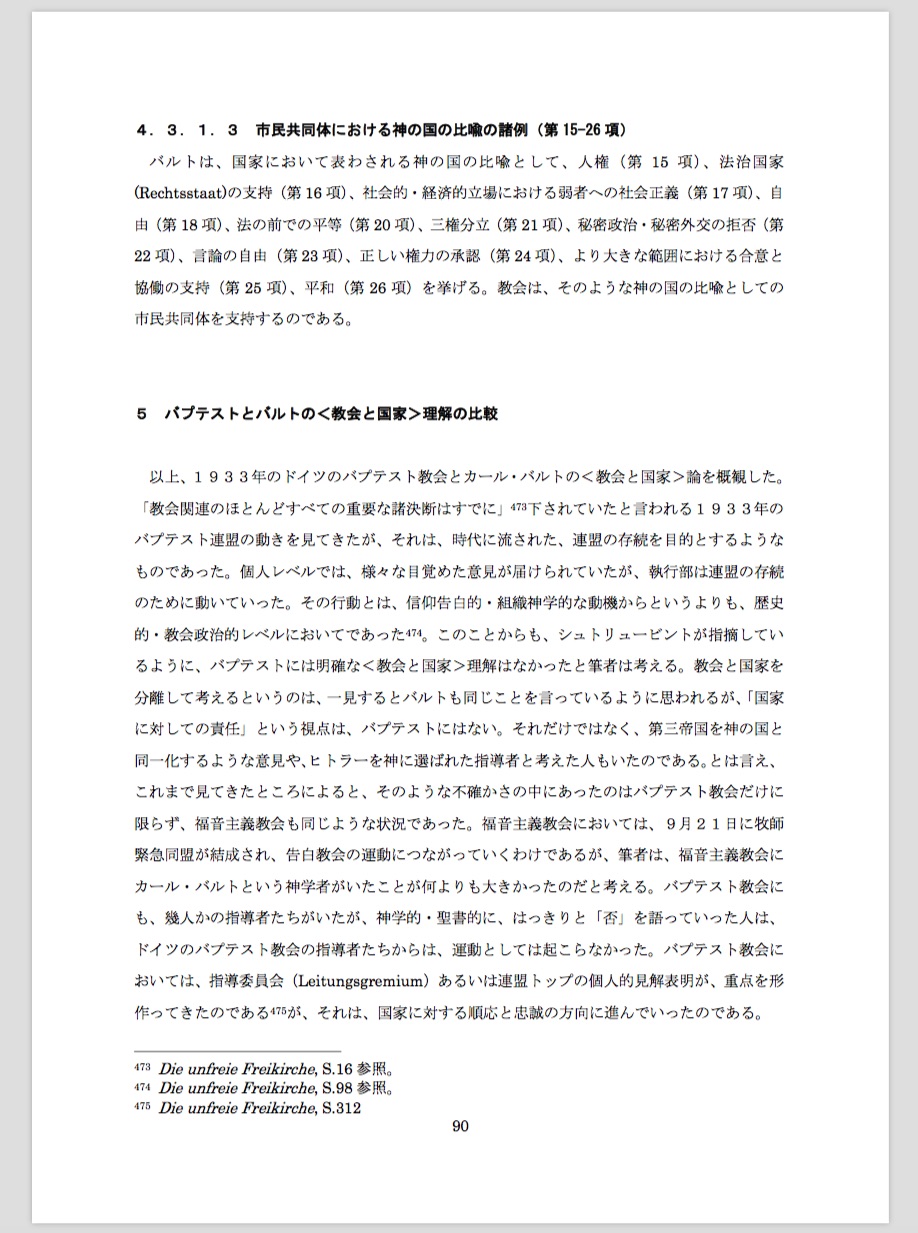

論文の最終部分となる90頁になってやっと、執筆者が本論文で論じたいとしていた(13〜14頁)バルトの「教会と国家」理解という「武器」で当時のドイツバプテストの「教会と国家理解」を見ていくという論述が登場する。それについてはたしかに他の数箇所に散見されはするものの、まとまった論述が論文の終わりに、それも10頁に満たない分量で展開されているというのはやはり、十分とは言えないように思われる。また、90頁以降に繰り返される当時のドイツバプテストに欠落していた「教会と国家」理解や「国家に対しての責任」の不在はイングランドバプテストのヘルウィスや初期アメリカバプテストのロジャー・ウィリアムズには当てはまらないため、シュトリュービントや執筆者の指摘は一概には受け入れがたい。The Mystery of Iniquity で論じられているヘルウィスの「教会と国家」の思想は、執筆者が紹介しているバルトのそれと重なる部分が驚くほど多い。「4. 3. 1 キリスト者共同体と市民共同体における教会と国家理解」(87頁以降)などはその典型と言える。

であれば、問われるべきはやはり、当時のドイツバプテストが持っていたバプテスト理解の形成に影響した「ドイツ特有の何か」の存在が何であったのかということではなかろうか。ロックシースらが引き合いに出したバプテスト理解やバプテストの歴史(50頁他)とはどのようなものだったのか。それが「大陸の新敬虔主義」との関係でどのように絡み合っていたのか。その部分の解明がないかぎり、本論文で執筆者が明らかにしようとした問いは解けないように思われる。

他方、大切な記述もある。当時のドイツバプテストの大勢がヒトラーやナチズムを肯定する中、指導者原理の要求に対して「良心の声に義務付けられているのであって、いかなる人間に(義務付けられるの)でもない」と告白した「ブリューニングというバプテストの一信徒」がいたという記述(94頁)は大きい。圧倒的多数の中にもかかわらず、なおそのような人が「一人でもいた」という事実を掘り起こし、そこに研究の光を当てることは歴史研究の務めである。従って、「バプテストの一信徒の言葉は、連盟執行部や連盟トップの動きに繋がらなかったかもしれないとしても、価値ある言動だったと考える」(下線査読者)との執筆者の視点に、本査読者は賛同する。史実が持つ意味は、「運動として起こらなかった」(90頁)という数量的なことでは単純には測れないからである。

これと関連して、執筆者は「指導者たちからは『運動として起こらなかった』」(下線査読者)と述べている。この記述は「結論」の「バプテストにおいては、一人一人が問われる。一人一人が、神から聞き続け、従い続けなければならない」(95〜96頁)に結びついており、バプテストにおいては「指導者」にではなく個々人にこそバプテストたる真骨頂が現れるとの、執筆者の「言葉になっていない」示唆は的を得ている。さらに、「だが、もし(一人一人が)成熟していくならば、他のどんな組織よりも力強いに違いない」(96頁)にも同感である。ここで執筆者は、「個人」と「共同体」の関係を二者択一的・対峙的にではなく、構造的にとらえている。この視点は、ジェネラル/パティキュラーを問わず、17世紀のイングランドバプテストの理解でもあった。

たしかに、当時のドイツバプテストは、「政治的無関心」(15頁)、「聖書箇所の形式主義的適用」(32頁)、「(折衷主義的な)聖書主義」(33頁)、「新ルター的二王国論の受容」(34頁)といったところにいたであろう。しかしそれは、いわゆる「バプテスト主義」と呼ばれるものの中に当初からあったものではない。加えて、教会全体の意思が一致しないと動かないのがバプテストなので、当時のバプテストもそれでナチズムに抵抗できなかった、ということでもないのではないか。本来のバプテスト精神とは、教会の意思がたとえ一致していても、それが聖書的に明らかに間違っている場合には(「全体の一致」というのは、ポピュリズムからでも生まれる)、そこから独り離れてでも自らの信仰的確信を貫かせるものである。そのことは、バプテストの歴史が歴然と物語っている。1933年のドイツバプテストも、1941年に日本基督教団に「進んで」入っていった我々日本のバプテストの先達と似ているように思われる。すなわち、非常時に「非バプテスト的」なものが作用し、その結果「あえて・意識的に抵抗しなかった」のであり、それを信仰の名で正当化したように見えるということである。バルダースらが批判した、当時のドイツバプテストの「伝道さえできれば」という言説にも、同様の傾向を見出す。実際、初期のバプテストは、「伝道する自由」が奪われそうになると、逆に殉教覚悟でこれと戦っている。それゆえ、繰り返しになるが、「ドイツならではのバプテスト」を形成する何かがそこにあったのではないかと考えられる。いみじくも、それは戦前・戦中の日本のバプテストにも通じるもので、その後の日本におけるバプテストの受容も、それを明らかにしないかぎり、浅薄なものにならざるをえまい。本論文はせっかく「新ルター的二王国論の受容」や「新敬虔主義の影響」といったこと突き止めているので、そこをさらに深めてほしかったと思う。そうした意味で、論文執筆の過程において、バルトの「教会と国家」とともに、バプテストのそれ理解を「もう一つの武器」とする可能性もあったのではなかろうか。すなわち、ヘルウィスやウィリアムズ等の「教会と国家」理解に代表されるそれだが、この点については執筆者の今後の研究に期待したい。

最後に、個人的な謝意と希望を述べたい。イギリスとアメリカのバプテストを中心に学んできた本査読者は、本論文からドイツのバプテストについて多くを学んだ。これまで耳にしてきたドイツのバプテストに関するあれこれが客観的な根拠に基づいたものでなかったこともわかった。これらについて、感謝を申し上げたい。

執筆者は、自分で研究の課題を見つけ、それと結びつけて問いを立て、さらには研究のための方法論を考え、課題を自分なりに明らかにしようとした。論述の内容や論の展開に関しては改善すべき点が散見されるものの、何よりも、研究に対する熱意と誠実さは十分に伝わってくる。惜しむらくは、全体的に時間に急かされた感が拭えない仕上がりとなっており、致し方なくはあるものの、使用文献においても、ドイツバプテストについてシュトリュービント一人に大きく依存している難点がある。しかしながら、修士論文としての要求は満たしていると判断する。しかも執筆者には、論文の中には丁寧に取り上げ、研究を続けて行く価値のあるテーマが確実に存在していることを認識してほしい。牧会生活で学びを続けることの困難さは想像に難くないが、地味で細々とであっても、執筆者には根気強く研究を続けてほしいと切に希望する次第である。

©KANAMARU Eiko, 2018